Por Luis Puebla Corella

Probablemente la palabra del mes de julio es “gentrificación”, o por lo menos así parece con la cantidad de noticias relacionadas que brotan en las redes sociales. Como planificador territorial me parece urgente traer este tipo de conceptos a la agenda mediática, lo cual se recibe con aprecio. No obstante, en nuestra ciudad, como en el debate suscitado en el país, prevalecen confusiones conceptuales sobre la aplicación del término, en especial porque parece que la gentrificación se convirtió en un debate sobre si invertir o reciclar ciertas zonas deterioradas de la ciudad es positivo o negativo, cuestión que no siempre representa el centro del concepto: el desalojo de la población de menores ingresos. En este pequeño escrito se aborda este aspecto en nuestra ciudad, el cual tiene como una determinante al mercado del suelo sin regulación.

Entonces, ¿qué es la gentrificación y cómo nos afecta en Hermosillo?

De entrada, la gentrificación es un anglicismo compuesto por la palabra gentry que en español refiere a los “gentiles” o gente acomodada; y ficación, sufijo que refiere al efecto de hacer o convertir en. Lo anterior, aplicado en el territorio, indica que un espacio se vuelve apto para los sectores privilegiados, es decir, se “elitiza”.

La palabra no se aplica exclusivamente a la llegada de extranjeros de países ricos y tampoco a una colonia de élite que ve cambiar su uso de suelo residencial a comercial. Su origen proviene de las grandes transformaciones urbanas que se llevaron a cabo en Londres y Nueva York en la década de los sesenta, lo que mejoró físicamente barrios populares que se volvieron atractivos para las clases medias y altas, y con ello costos de vida inasequibles para los pobladores originales, quienes tuvieron que marcharse.

En la connotación que acuñaron los sociólogos y geógrafos para los casos mencionados, la gentrificación alude a la expulsión de población y no al mero reciclamiento urbano de espacios abandonados. Osease, repoblar o reciclar las zonas abandonadas del centro de Hermosillo, no es gentrificación; abrir bares en una colonia de altos ingresos y céntrica como la Centenario, no es gentrificación; ambos actos pueden suscitar problemas de otra índole, pero no representan el desalojo por la elitización del espacio.

Desde mi punto de vista, no sólo se trata de definir las zonas proclives hacia la gentrificación, como pueden ser los centros de pueblos mágicos o colonias que, dentro del crecimiento de la ciudad, se vuelven céntricas y atractivas para el capital inmobiliario. Sino reconocer que es un problema urbano reiterado, estructural, pero solucionable, con antecedentes desde el Paris de Haussman del siglo XIX y con persistencia hasta nuestras ciudades mexicanas. El despojo mencionado es una consecuencia de la lógica de mercado, particularmente del mercado del suelo, donde un amplio sector de la población no puede sostener sus aumentos de valor que se traducen en el costo de la vivienda digna. Entendiendo que, actualmente, la dignidad podríamos reducirla a la vivienda mínima que cuenta con los servicios básicos como suministro de agua, drenaje, alumbrado público, recolección de basura, cobertura policiaca, escuelas, clínicas, mercados y, principalmente, un transporte público que nos ayuda a alcanzar los servicios más alejados y carentes en un área aceptable.

Pero, entonces, ¿qué hace que el sector más amplio de la población no pueda acceder a una vivienda digna?

Justamente los elementos que vuelven digna a la vivienda (como las mejoras urbanas a cargo de los ayuntamientos) son los mismos que la vuelven impagable. Las ventajas comparativas de una vivienda que cuenta con los servicios básicos y una ubicación preferente, frente a otra que no cuenta con estas características, configuran una demanda que incrementa el valor del suelo hasta el punto de que se escapa de las posibilidades económicas de la mayoría de las familias. En este sentido, el costo de la vivienda se compone, por un lado, por su construcción la cual se deprecia con el tiempo; y, por el otro, el suelo, que se aprecia, particularmente por su ubicación relativa al resto de la ciudad y la consolidación del entorno por mejoras urbanas.

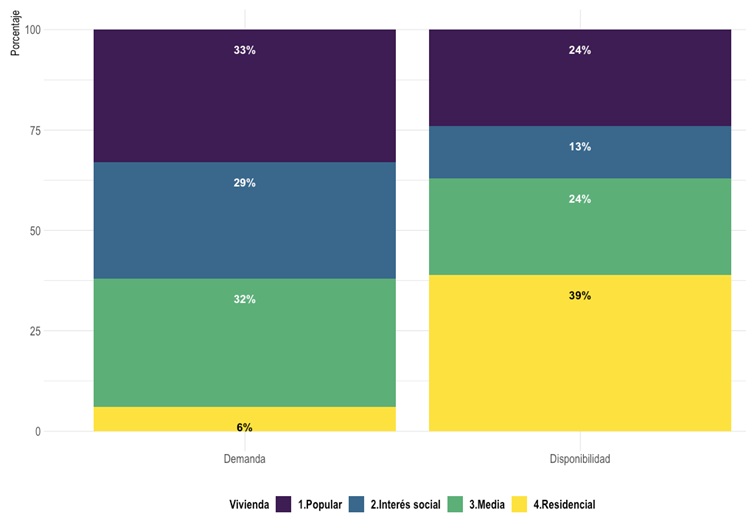

En Hermosillo, el análisis realizado en 2019 por un servidor refleja que los demandantes de vivienda popular y de interés social representan el 62% de la población, mientras que el suelo asequible urbanizable y disponible para estos tipos de vivienda en la ciudad ronda el 37% de la superficie. De este suelo, 67% del asequible para la construcción de vivienda popular no se encuentra conectado a la red vial, careciendo de servicios urbanos; mientras que, para la vivienda de interés social, es del orden del 43%. En contraste al suelo urbano restante, el cual sólo es asequible para usos residenciales medios y altos y que cuenta con servicios en un 92% y 95%, respectivamente.

Fuente: Tomado de Puebla, L. (2019). Mercado del suelo sin regulación, un incentivo para la especulación en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Tesis de maestría. El Colegio de Sonora.

Lo anterior significa que, en una mayor parte, la propia inversión pública es la que vuelve inasequible al suelo para la construcción de vivienda social, mientras que los propietarios ven como su suelo se valoriza a través del esfuerzo social representado en las mejoras urbanas. De tal manera que los beneficios se privatizan y los costos se socializan. Es decir, es el propio esfuerzo del trabajador el que, después de que el Estado recauda su proporción por medio de impuestos, se traduce en el factor (obra pública) que valoriza al suelo al grado de volverse impagable.

Como consecuencia, por un par de décadas, se contrajo una crisis de vivienda abandonada dado que los desarrolladores inmobiliarios convenían con los ayuntamientos que el único suelo susceptible para la vivienda social se encontraba alejado y carente de los servicios urbanos. Es decir, se vendieron casas no aptas para la vida en ciudad, implicando que gran parte de los compradores de vivienda se resignara o abandonara su sueño de casa propia y desplazara, a menudo, a las casas de familiares en zonas populares céntricas, las cuales han crecido a partir de la autoconstrucción de vivienda en segundos niveles (ej. colonia Sahuaro). Mientras se causaba un problema de cartera vencida para la financiera Estatal, un quiebre económico para los ayuntamientos en búsqueda de ampliar la cobertura de servicios y, lo más importante, fortalezas de caos y miseria en las colonias progresivamente abandonadas e invadidas (ej. fraccionamiento La Cholla).

En este sentido, Hermosillo, al igual que gran parte de las ciudades del país, vivió un proceso de pauperización urbana, con causas inversas a la gentrificación. En este proceso, la ausencia de servicios es la que lleva a migrar; a diferencia de la gentrificación donde es la valorización por mejoras en zonas centrales la que despoja. No obstante que en ambos casos se habla de un sector de la población al que no le alcanza el dinero para residir en un espacio digno.

Actualmente el panorama no es mejor, si bien se ha contenido la construcción de estas colonias de interés social alejadas y sin servicios, no existe suelo para crearlas de manera digna y cercanas a los servicios urbanos. No existe suelo “virtualmente” porque físicamente sí, es decir, se crea una escasez artificial del suelo conducida por los propietarios que retienen su terreno fuera del mercado en espera de que se valorice sin su esfuerzo; son especuladores de una mercancía indispensable para la vida digna, que como individuos racionales difícilmente venderán su propiedad por debajo del precio de mercado para la construcción de vivienda social.

Si a todo esto se le suma que, al consultar una desactualizada base de datos del catastro (2013), se halló que únicamente 352 personas son propietarias de la mitad del suelo urbano de Hermosillo, se vuelve más fácil reconocer las amplias ventajas del pequeño grupo de personas que especulan y conforman esta escasez artificial del suelo (0.15% del padrón); y, si uno piensa mal, también se facilita identificar ciertas obras públicas que carecen de racionalidad técnica, pero valorizan ciertos lotes baldíos.

Por lo tanto, en ciudades que no tienen oferta de suelo y, consecuentemente de vivienda nueva para el sector más amplio de la población, los valores de venta y alquiler se han disparado a raíz de una demanda en constante crecimiento. Tan solo en 2023, la revista CEO declaró que Sonora lideraba la plusvalía en casas con un aumento medio del 160.9% en ese año.

En este contexto, la gentrificación no parece estar jugando un papel central en Hermosillo. Pese a que existen colonias populares como El Mariachi y la 5 de mayo que han ganado notoriedad en las clases medias, así como zonas aledañas al Cerro de La Campana que han aumentado su valor desproporcionalmente, los principales aumentos de la plusvalía se concentran en residenciales próximos a los corredores comerciales de mayor nivel socioeconómico.

Una posible explicación se deba a la configuración demográfica de la ciudad, la baja tendencia a casarse, una edad mediana de 30 años y niveles socioeconómicos relativamente altos; o, tal vez, a factores culturales como la dependencia al automóvil, entre muchos otros que se escapan de mi radar. De tal manera que la oferta de vivienda de niveles medios y altos se valoriza por la demanda de un sector de la población joven, profesionista, soltera y automovilista que no ha fijado su interés en habitar las zonas centrales de la ciudad, con excepciones, como la colonia Centenario y otras que ya habían visto trastocado su tejido social con cambios de uso de suelo residenciales a comerciales, como la colonia Centro, San Benito y Balderrama.

Desde una aproximación personal, lo relevante del debate de la gentrificación se presenta en sus soluciones. El sufrimiento del despojo por encarecimiento de la vivienda ya sea en la periferia o el centro, por mejoras urbanas que llegan a priori o posteriori, se presenta a raíz de un mismo problema estructural: el mercado del suelo sin regulación. En ambos casos se busca la ampliación de un parque de vivienda digno y asequible, y la respuesta más sostenible se presenta en una política de consolidación, rehabilitación e intensificación del área urbanizada actual, lo que, en gran medida, hacen compatibles las soluciones propuestas para la gentrificación. Y, a su vez, evitan la ampliación de la ciudad y con ello el encarecimiento de los servicios públicos, como se propone con la urbanización de la presa Abelardo L. Rodríguez.

En este sentido, la ciudad, como decía un respetado profesor de la UAM, debe ser ganar-ganar. Un ganar para quien propone las condiciones que crean riqueza y bienestar, como son los servicios urbanos públicos a cargo del ayuntamiento; y un ganar para quien los utiliza o goza de ellos y genera riqueza de manera privada o colectiva.

La respuesta para alcanzar el equilibrio olvidado está en reconocer cómo lo público pierde frente a un pequeño grupo de privados, mientras que el resto paga esas plusvalías y se resigna con otra remodelación del único parque urbano. En otras palabras, se debe restar valía a las grandes superficies de suelo privado que se valorizan de la obra pública que pagamos todos, de tal manera que con el valor recaudado se amplíen las coberturas de beneficios urbanos y se inhiba la especulación. El mecanismo más ágil y funcional es la restructuración del impuesto a la propiedad inmobiliaria o predial basado en el valor comercial del suelo y en tasas impositivas que estimulen la construcción sobre estos predios. De manera que el suelo ocioso se active para ampliar la oferta de vivienda, mientras el municipio recupera parte de lo vertido en la obra pública para su reinversión.

Lo anterior, debe acompañarse de una propuesta de vivienda de interés social en espacios céntricos, basada en la conformación de una bolsa de suelo a cargo de los ayuntamientos que favorezca la mezcla de usos y contenga los candados necesarios para evitar su privatización. Con ello, programas de construcción de vivienda social en alquiler como los impulsados por INFONAVIT pueden proyectarse como alternativas dignas y bien focalizadas.

El autor es Planificador Territorial. Miembro de la Agencia de Planeación Territorial. Integrante de la RED Hermosillo ¿Cómo Vamos?